ディーラ・チューナーでの整備経験のある自動車整備士のミズコが

・100円ショップ「ダイソー」で販売されている「ヘッドライトクリーナー」を実際に使った上での感想と

・ヘッドライトクリーナーの使い方

・他社とのコーティングの違い

・成分の検証

・コスパの検証

これらを解説しています。

結論としては「ダイソーのヘッドライトクリーナーは結構オススメ」です。

ディーラー車検で、サービスでヘッドライトキレイにしてくれてたりして嬉しいと思ったことないですか!?

これで、自分で出来ちゃいます!

ダイソーのヘッドライトクリーナーとは

ダイソーの「ヘッドライトクリーナー 黄ばみ落としセット」の事です。

ある程度長いので飛ばしたい方は、目次より移動出来ます。

ダイソーのヘッドライトクリーナーの価格

100円均一のダイソーの商品ですが、価格は200円(税込み220円)です。

カー用品コーナーに売っています。

ダイソーのヘッドライトクリーナーが売ってない?

こちらの商品を見つけて買った後、何店舗か見てみましたが、5店舗に2店舗くらいの割合で売っていました。

ダイソー商品では、比較的見つけにくい部類の商品ですね。

こつこつ探すかオンラインショップにも取り扱いが有りました。

上のリンクがダイソーオンラインショップのリンクです。

リンク付けておいてなんですが、送料かかります

見て遊ぶには面白いですね

ただし、購入金額が11000円以下だと送料が770円〜かかります。

店舗受取サービスも無いので、地道に探すかお近くのダイソーで取り寄せ可能かを問い合わせるか、探し回るしかなさそうです。

オンラインショップは大量注文用っぽい

100円のもの買うのに7倍以上の送料は払えないですね

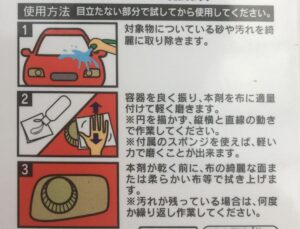

ダイソーのヘッドライトクリーナーの使い方

クリーナーの箱の中身はこんな感じ

開封してみます。

- ヘッドライトクリーナー本体ボトル(30ml)

- 不織布2枚

- 当てスポンジ

スポンジが付いていますが、このスポンジは目が比較的荒いので、磨くのには向きません。

取り扱い説明にも「添付のスポンジを使えば軽い力で磨くことが出来ます」と表記がありますが、スポンジそのもので磨くわけでは無いので注意です。

(箱裏の使用方法)

布に適量つけてとあり、スポンジそのものの説明が若干分かりにくいですが、磨く時に布を支える当て用のようです。

箱が小さいからしょうがないけれどちょっと分かりにくい!

とりあえず、スポンジは磨く用じゃ無いよ!

実際に使ってみたので使い方を解説

実際に、磨いてテストしてみます。

使用車両は、ミズコの愛車GP4フィットハイブリッドRSです。

フィットハイブリッドRSはレンズがクリアブルーなのでうーっすら色付きレンズです。

気温が高く無い日にやるのがオススメです!

暑すぎると液体が乾きやすいです!

ボンネットを開けます

ボンネットを開けましょう。

ボンネットを開けなくても作業出来ますが、開けたほうがヘッドライトのボンネット寄りの位置が磨きやすくなります。

これは車種によるので、開けても作業性が変わらないクルマは開けなくても良いです。

ヘッドライトを掃除します

ヘッドライトに付いている汚れを、拭き取って落とします。

私は洗車の拭き上げ用のプラスセーヌ(Amazonリンク)を使って落としました。

水拭きで表面のホコリを落とします。

- プラスセーヌについて更に詳しくはこちら

- プラスセーヌを洗車後の拭き取りクロスとして使用する場合、以下の手順で効果的に活用できます。

- 洗車の準備: まず、プラスセーヌクロスを使う前に、適切な洗車用品(スポンジ、バケツ、カーシャンプー、ホース等)を準備します。また、プラスセーヌクロスも水で濡らし、絞っておきます。

- 車体の洗浄: カーシャンプーを泡立てたスポンジで、車体全体を洗浄します。泥や汚れがひどい場合は、ブラシを使用してしっかりと落とします。洗浄が終わったら、ホースで十分にすすぎます。

- 拭き取り: すすぎが終わったら、濡らして絞ったプラスセーヌクロスを使って、車体全体を拭き取ります。プラスセーヌクロスの高い吸水性が、水滴や汚れを効果的に拭き取ります。拭き取りの際は、上から下に向かって、円を描くように行います。

- 乾燥: プラスセーヌクロスが水をたくさん吸収したら、適宜絞って乾燥させます。車体全体を拭き取った後、自然乾燥させるか、または、乾いたマイクロファイバークロスで仕上げ拭きを行います。

- クロスの手入れ: 洗車が終わったら、プラスセーヌクロスを水と中性洗剤で手洗いし、十分にすすいでから、陰干しします。定期的な手入れを行うことで、クロスの性能が長持ちします。

プラスセーヌクロスは、洗車後の拭き取りに適した高吸水性と速乾性を持っています。これにより、水滴や水アカの残らない美しい仕上がりが得られます。適切な使い方と手入れを行うことで、プラスセーヌクロスは長く使える便利な洗車用品です。

雑巾でも、濡れタオルでも何でも大丈夫です。

ただし、あんまり傷がつくようなかたい布では拭かないようにしましょう。

ヘッドライトクリーナーをよく振ります

箱から出してすぐはこんな感じ。

逆さまにしても液体が凝固していて、逆さまにしても下に液体が来ない状態です。

おらおらー、っとよく振ります。

よく振ると中の液体が混ざって、緩くなります。

振ると中の溶剤と研磨剤が混ざります

ペースト状になればOKです!

スポンジに不織布を巻きます

こんな感じにセットします。

汚れたらまた不織布をずらして、汚れたらまたずらして、と常に比較的キレイな面が当たるようにします。

表面がダメになったら裏返して裏面を使ったり、常に比較的汚れが少ない面で磨きましょう。

不織布にヘッドライトクリーナーを付けます

1回につける目安量はこんなもんでしょう。

補充の前には軽く振ってから不織布に付けます。

擦ります

こんな感じで、液体を広げてから擦ります。

コスコスと、、、、

擦るときには、往復する動きをします。

円を描くようにせずに、往復する動きを心がけましょう。

10秒ほど擦ってみたら

きったねぇ!

めちゃくちゃ落ちるじゃん!

こうなった部分を少しずつずらして、常にきれいな面で擦るようにします。

布をずらす、磨く、布をずらす、磨くを繰り返す

この曇った部分を磨いていきます。

ヘッドライトクリーナーを付けて、、、

こすこす(往復運動)します。

じゃん!

スマホの画面で見えるか分かりませんが、曇りが取れてかなーりクリアになっています。

全体的にキレイになるように、左右のヘッドライトを磨きます

左右のヘッドライトをひたすら磨いていきます。

正確に時間を計っていたわけでは無いですが、完成までに左右で20分から30分程度磨きました。

2代目後期フィットの目元部分にはデザインが入っていてちょっと出っ張っている部分が合ったりします。

こういう細かい部分は当てスポンジを当てずに手で押さえたりしながら磨いていきます。

当てにくいところはスポンジは使いません!

なので手袋推奨です!

クリーナーが乾く前に拭き取ります

ヘッドライトクリーナーが乾く前に拭き取ります。

磨きに使った布の比較的きれいな部分で拭き取るか、まるごと洗車しても良いでしょう。

拭き取ったら完成です。

お疲れさまでした!

ムラになるのできっちり落としましょう!

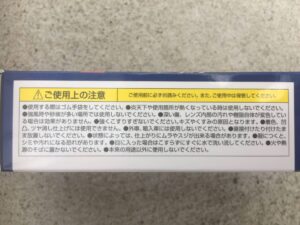

ダイソーのヘッドライトクリーナー使用の注意点

使用する時は、ゴム手袋をしてください!

私はすっかり、ケミカル類を素手で触ることに慣れてしまっていますが、臭いが手に残ったり、溶剤の有害性がありますので、素手で使わないようにしてくださいね。

- 溶剤を触れるときは手袋をする理由について詳しくはこちら

- 有機溶剤を取り扱う際に手袋を着用することが推奨される理由はいくつかあります。以下にその主要な理由を説明します。

- 皮膚への刺激・腐食防止: 有機溶剤は、皮膚に対して刺激や腐食を引き起こす可能性があります。これは、皮膚の細胞を破壊し、炎症や痛みを引き起こすことがあります。手袋を着用することで、皮膚への直接的な接触を防ぎ、これらの症状を避けることができます。

- 染み込みによる皮膚吸収の防止: 有機溶剤は、皮膚を通して体内に吸収されることがあります。これにより、内臓や神経に悪影響を及ぼす可能性があります。手袋を使用することで、有機溶剤の皮膚への染み込みを防ぎ、健康リスクを最小限に抑えることができます。

- アレルギー反応の予防: 有機溶剤には、アレルギー反応を引き起こす成分が含まれていることがあります。アレルギー反応には、皮膚のかゆみや発疹、アナフィラキシーショックなどが含まれます。手袋を着用することで、これらのアレルギー反応を防ぐことができます。

- 汚れや事故の防止: 有機溶剤を取り扱う際に手袋を着用することで、手や指に付着した溶剤を拭き取る必要がなくなり、事故のリスクが低減されます。また、手袋を着用することで、作業後の手の洗浄が容易になります。

手袋を選ぶ際には、使用する有機溶剤に対して適切な材料で作られたものを選ぶことが重要です。例えば、ニトリル手袋は、多くの有機溶剤に対して優れた耐性を持っていますが、一部の溶剤には適していない場合があります。使用する溶剤に適した手袋を選ぶことで、手袋自体が溶けたり、劣化したりすることを防ぎます。また、手袋のサイズや厚みも適切に選ぶことで、作業性能を損なうことなく保護効果を最大限に発揮させることができます。

総じて、有機溶剤を取り扱う際には、適切な手袋を着用することが重要です。これにより、皮膚への刺激や腐食、染み込みによる皮膚吸収、アレルギー反応の予防、汚れや事故の防止が可能となり、安全で効率的な作業ができるようになります。使用する有機溶剤に応じた適切な手袋を選び、正しく使用することが重要です。

素手のほうが落ちた感覚は分かりやすいです

ですが素手推奨とは言いません

ダイソーのヘッドライトクリーナーの仕上がり

右目の磨き前・磨き後のレビュー

磨き前の状態はこんな感じ

曇りがあるのが分かるかな?

磨き後(洗車前)でこんな感じです。

磨き前はクリアブルーって感じではなかったですが、磨いたらしっかりクリアブルーですね。

左目の磨き前・磨き後のレビュー

磨き前の左目はこんな感じ

実はX(旧Twitter)でクルマの画像を上げるときも、ヘッドライトを写し込まないようにしてました。

曇っていたからです。

またちょっと磨き前と角度が違いますが、磨き後(洗車前)でこんな感じです。

GP4純正ヘッドライトのクリアブルーが感じられます。

全体の見た目の変化レビュー

洗車した後でこんな感じです。

ヘッドライトに曇りがあると、古さが目立ちます。

嫁さんにも見てもらうと「新車のようだね」と言われてご満悦です。

ヘッドライトは夜多く走る人ほど曇りやすいので、ダイソーのヘッドライトクリーナーオススメです。

- 夜によく走る車ほどヘッドライトが曇りやすいについて更に詳しくはこちら

- ヘッドライトが熱を持つため、夜間に多く走行する人ほど曇りやすいという現象について説明します。

ヘッドライトが発する熱は、主に以下の要因により曇りを引き起こします。

- 熱による結露: ヘッドライトが熱を持つことで、周囲の空気が温まります。特に、冷えた空気と温かいヘッドライトが接触した際には、温度差により結露が発生しやすくなります。夜間に多く走行する人ほど、この現象が繰り返されるため、曇りがちになります。

- プラスチックレンズの劣化: ヘッドライトの熱により、プラスチック製のレンズが徐々に劣化します。劣化したレンズは、紫外線や摩擦によってさらに劣化が進み、曇りやすくなります。夜間に長時間運転する人ほど、熱による劣化が進みやすく、曇りが目立つようになります。

曇りがちなヘッドライトを改善する方法としては、以下のものがあります。

- 定期的な清掃: ヘッドライトの外側を定期的にきれいにすることで、結露による曇りを軽減することができます。

- LEDヘッドライトへの交換: 従来のハロゲンランプやHIDランプに比べ、LEDヘッドライトは熱が少なく、劣化が遅いとされています。LEDヘッドライトへの交換を検討することで、曇りの発生を抑えることができます。

- レンズ研磨・交換: ヘッドライトのレンズが摩耗して曇りがひどい場合は、専門店でレンズ研磨や交換を検討しましょう。研磨や交換により、ヘッドライトの明るさが回復し、安全な運転ができるようになります。

以上の対策を行うことで、熱によるヘッドライトの曇りを抑え、より安全な運転を実現できます。

ダイソーのヘッドライトクリーナーの性能を検証

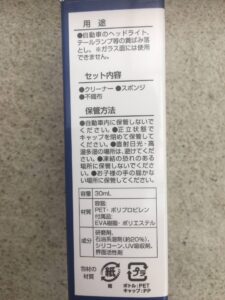

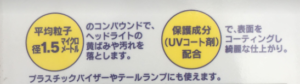

ダイソーのヘッドライトクリーナーの成分

箱側面記載の成分はこのようになっています。

- 研磨剤

- 石油系溶剤(20%)

- シリコーン

- UV吸収剤

- 界面活性剤

具体的な配合割合は記載ありません。

この部分は企業秘密でしょう。

研磨剤

研磨剤は磨くための粒子です。

汚れ落とし用途ですね。

コンパウンドとも言います。

「平均粒子1.5マイクロメートル」とのことです。

使ってる感覚としては「極細目」のコンパウンドとほぼ同等な感覚でした。

平均粒子なんで大きいのと小さいのがいるみたい

どの程度のムラがあるかは記載なしだけど、使った感覚は問題なし

詳細な種類は記載なしでわかりません。

- 研磨剤について詳しくはこちら

- ヘッドライトクリーナーには研磨剤が含まれており、これがヘッドライトの表面の汚れや黄ばみを取り除く役割を果たします。研磨剤は、ヘッドライトの表面を滑らかにし、透明感を回復させるために使用されます。

研磨剤の種類と特徴:

- アルミナ (Aluminum Oxide): アルミナは、自然界にも存在する酸化アルミニウムの鉱物で、硬度が高く研磨効果が優れています。自動車用品や家庭用品など幅広い用途で使用されている研磨剤です。

- シリカ (Silica): シリカは、ガラスや石英などに含まれる酸化ケイ素の一種で、研磨剤として広く利用されています。自然界にも豊富に存在し、研磨力は比較的柔らかいため、ヘッドライトの表面に傷をつけにくいという特徴があります。

- セラミック (Ceramic): セラミック研磨剤は、硬度が高く、耐摩耗性に優れています。そのため、ヘッドライトの表面に強力な研磨効果を発揮し、黄ばみやキズを効果的に取り除くことができます。

一般的なヘッドライトクリーナーには、これらの研磨剤が含まれており、ヘッドライト表面の汚れや黄ばみを取り除くために使用されます。ただし、研磨剤の種類や配合量は、商品によって異なりますので、ヘッドライトの状態や目的に応じて適切な製品を選ぶことが重要です。また、研磨剤を使用する際は、ヘッドライトの表面に傷をつけないように注意し、適切な手順で作業を行ってください。

石油系溶剤

石油系溶剤とは日本で最も普及している溶剤です。

溶剤とはざっくり言うと「物質を溶かすための液体」です。

1号から5号まで種類がありますが、記載が無いので分かりませんでした。

コンパウンドを溶かしておく用と、汚れ落とし用に配合されていると思われます。

有害なんで手袋しようね!

こちらも種類の詳細記載ないので具体的な種類はわかりませんでした。

- 石油系溶剤について詳しくはこちら

- ヘッドライトクリーナーには、石油系溶剤が含まれることがあります。石油系溶剤は、ヘッドライトの表面に付着した汚れや油分、黄ばみを効果的に溶解し、除去する役割を果たします。石油系溶剤は化学的に安定しており、多くの有機物質と相性が良いため、クリーニング製品に広く利用されています。

いくつかの一般的な石油系溶剤について説明します。

- ナフサ (Naphtha): ナフサは、石油の精製過程で得られる揮発性の高い炭化水素混合物です。脱脂剤やペイントシンナー、クリーニング製品などに使用されます。ヘッドライトクリーナーに含まれる場合、汚れや油分を効果的に溶解し、除去する役割を果たします。

- ミネラルスピリッツ (Mineral Spirits): ミネラルスピリッツは、石油から作られた揮発性の低い溶剤で、ペイントシンナーやクリーニング製品に使用されます。脱脂や汚れ除去に効果があり、ヘッドライトの表面を優しくクリーニングします。

- イソプロピルアルコール (Isopropyl Alcohol): イソプロピルアルコールは、アルコール系の溶剤で、油分や汚れを効果的に溶解する性質があります。ヘッドライトクリーナーに含まれる場合、油分や汚れを効果的に取り除き、表面をきれいにします。

これらの石油系溶剤は、ヘッドライトクリーナーにおいて、汚れや油分の除去を助ける役割を果たします。ただし、製品によっては、石油系溶剤の代わりに水ベースの溶剤が使用されることもあります。使用する際は、製品の取扱説明書に従い、注意事項を守って作業を行ってください。また、石油系溶剤は揮発性があるため、換気の良い場所で使用し、火気に注意してください。

シリコーン

コーティング用途で配合と思われます。

コーティングとしてはシリコーンコーティングのようですね。

シリコーンコーティングは厚みをしっかりと塗ればかなりの耐久性です。

(住宅用は10年持つとも言われます)

しかし、コンパウンドに混ざっていて、拭き取って残る程度の厚みなので、耐久性は高くないでしょう。

コーティングはピンからキリまであります

シリコーンコーティングは「仕上がり直後の見た目」はすごくキレイです

耐久性はガラスに比べたらほぼ無いようなもんです

- シリコーンについて詳しくはこちら

- ヘッドライトクリーナーには、シリコーンが含まれることがあります。シリコーンは、合成ゴムやプラスチックの一種で、高い耐熱性、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性を持ち、多くの製品で使用されています。ヘッドライトクリーナーにおいては、シリコーンは主に保護剤として機能し、以下のような役割を果たします。

- 保護膜の形成: シリコーンは、ヘッドライトの表面に薄い保護膜を形成し、紫外線や汚れ、水分などからヘッドライトを守ります。この保護膜は、ヘッドライトの劣化を遅らせ、透明感を持続させる効果があります。

- 撥水効果: シリコーンは、撥水性を持ち、ヘッドライト表面に水分が付着しにくくなります。これにより、水滴や雨などがヘッドライトの表面に残らず、視認性を向上させます。

- 光沢感の向上: シリコーンは、ヘッドライトの表面に艶を与え、光沢感を向上させます。これにより、ヘッドライトの見た目が改善され、車全体の外観が向上します。

シリコーンを含むヘッドライトクリーナーを使用する際は、製品の取扱説明書に従って作業を行ってください。また、シリコーンはヘッドライトの表面に残ることがあるため、次回のクリーニング時には、シリコーンが十分に除去されるよう注意してください。シリコーンが残っている状態で新たなクリーナーを使用すると、ムラができることがあります。

UV吸収剤

こちらもコーティング用途で配合のようです。

UV吸収剤とは、太陽光の紫外線をブロックする成分です。

日焼け止めなんかにも使われますね。

この場合のUV吸収剤は「紫外線が存在する環境下でのプラスチック劣化を防止する」用途です。

(上の写真・箱記載の抜粋)

シリコーンとUV吸収剤でUVコート剤としているようです。

- UV吸収剤について詳しくはこちら

- ヘッドライトクリーナーには、UV(紫外線)吸収剤が含まれることがあります。UV吸収剤は、紫外線を吸収し、ヘッドライトの劣化を防ぐ役割を果たします。紫外線は、ヘッドライトのポリカーボネート素材にダメージを与え、黄ばみや劣化を引き起こす原因となります。

UV吸収剤がヘッドライトクリーナーに含まれる理由は、次の通りです。

- ヘッドライトの寿命延長: UV吸収剤は、紫外線からヘッドライトを保護することで、劣化を遅らせ、寿命を延長します。これにより、ヘッドライトの交換頻度が減り、メンテナンスコストも削減できます。

- 透明感の維持: UV吸収剤が紫外線を吸収することで、ヘッドライトの黄ばみや劣化を防ぎ、透明感を維持します。これにより、ヘッドライトの光の通過率が向上し、運転中の視認性が保たれます。

- 外観の向上: ヘッドライトが透明で綺麗な状態を維持できることで、車全体の外観も向上します。これは、車の見た目や価値に影響を与える要素となります。

UV吸収剤を含むヘッドライトクリーナーを使用する際は、製品の取扱説明書に従って適切な手順で作業を行ってください。UV吸収剤が効果的に機能するためには、定期的なメンテナンスが必要です。ヘッドライトの状態や使用環境に応じて、適切なタイミングでクリーニングを行いましょう。

界面活性剤

汚れ落とし用途で配合されています。

水と油のように本来、馴染まないものを馴染ませるのが界面活性剤です。

水拭きで取れない汚れが、簡単に落ちるのは界面活性剤が汚れを浮かすからです。

- 界面活性剤について詳しくはこちら

- ヘッドライトクリーナーには、界面活性剤が含まれることがあります。界面活性剤は、物質の表面に作用し、表面張力を減少させる化学物質です。ヘッドライトクリーナーにおいては、界面活性剤は汚れを浮かせて取り除く効果があります。

界面活性剤は主に以下の役割を果たします。

- 汚れの浮遊: 界面活性剤は、油分や汚れと水との間の表面張力を低下させることで、汚れを浮遊させます。これにより、汚れがヘッドライト表面から容易に取り除かれるようになります。

- 乳化作用: 界面活性剤は、油分や汚れを水と混ざりやすくする乳化作用があります。これにより、クリーナーがヘッドライト表面の汚れを効果的に取り除くことができます。

- 洗浄効果の向上: 界面活性剤が汚れを浮遊させることで、研磨剤や他の成分がヘッドライト表面の汚れにより効果的に作用し、洗浄効果が向上します。

界面活性剤は、合成界面活性剤と天然界面活性剤の2種類があります。合成界面活性剤は、石油などの化学物質から作られ、効果的な洗浄力がありますが、環境負荷が高いとされています。一方、天然界面活性剤は、植物や動物由来の成分から作られ、環境負荷が低いとされていますが、洗浄力が合成界面活性剤に比べて劣ることがあります。

ヘッドライトクリーナーを使用する際は、製品の取扱説明書に従い、適切な手順で作業を行ってください。また、界面活性剤が皮膚に刺激を与えることがあるため、取り扱いには注意が必要です。

ダイソーのヘッドライトクリーナーのコスパを検証

ダイソーのヘッドライトクリーナーのコスパを検証してみましょう。

1箱で何回使えるのか?クリーナー本体

フィットハイブリッドRS・GP4の左右ヘッドライト磨き後の残量です。

約6割位残っています。

ボトルの液体そのものは1箱で2回使えそうです。

車種によります

しかし、2代目フィットはヘッドライトが大きい方なので大体の車種で2回は使えそうです

1箱で何回使えるのか?不織布

使用後の不織布がこちらです。

これが表面として

こっちが裏面

2枚付属ですが、ギリギリ1回足りるかな位です。

ただし、これは不織布タイプのキッチンペーパーやクッキングペーパーで普通に代用出来ます。

付属の不織布は1回左右を磨いたら2枚使ってしまうので、1回分の付属という事になります。

途中で、家にある新しい不織布使いたくなりました

セットの検証なんで使いませんでしたが、用意しておいた方が楽です

200円(税込み220円)で2回磨く事が出来る

私の2代目フィットのヘッドライトの汚れ具合では、ボトル本体は2回使用出来そうです。

1回あたり、100円(税込み110円)でヘッドライトを磨くことが出来て非常にリーズナブルです。

不織布は足りませんが、こちらも安価に代用可能(不織布タイプのクッキングペーパー等で代用可能)なので大きな問題は無いでしょう。

汚れ具合によります

汚れが酷くても、1回目が足りないということはなさそうです

ダイソーと他社のヘッドライトクリーナーの比較

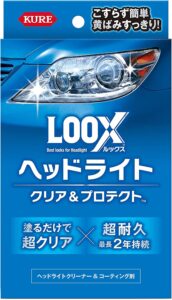

呉工業のKUREブランドのLOOX(ルックス)との比較

呉工業のLOOX(←Amazonリンク)と比較してみましょう。

LOOXはAmazonのヘッドライトクリーナー部門のベストセラー商品です。

- ディープクリーナー(36ml)

- ガラスコーティング剤(4ml)

- 不織布10枚

- 保護手袋2枚

商品の内容はこんな内容物になっています。

商品の特徴は

- 1箱で2台分施工可能

- 研磨剤不使用

- UVカット性能あり

- 最長2年保持のガラス系コーティング

このような謳い文句になっています。

施工タイプの違い

KUREのLOOXは、2液性ですね。

1本目で汚れを落として、2本目でコーティングをする。

スキを生じぬ二段構えです。

ダイソーのヘッドライトクリーナーは1液性です。

汚れ落としもコーティングも1本です。

手軽さではダイソーのほうが上であり、丁寧さではKUREのほうが上です。

ダイソーは初心者でも簡単に出来る点が評価出来ます

KUREはちゃんと落としてからコーティングしないと汚れを封印してしまう点、車好き向けですね

コーティングの耐久度の違い

KUREのLOOXはガラス系コーティングです。

ガラス系コーティングは非常に強固で、最長2年間の耐久性を謳っています。

- ガラス系コーティングについて詳しくはこちら

- ガラス系コーティングは、ヘッドライトを保護し、劣化を防ぐために使用されるコーティング技術の一つです。ガラス系コーティングは、シリカ(二酸化ケイ素)やケイ素系化合物が主成分であり、ヘッドライト表面に硬化することで、耐久性のある保護膜を形成します。これにより、ヘッドライトが紫外線や汚れ、摩耗などから保護されます。

ガラス系コーティングの主な特徴と利点は以下の通りです。

- 高い保護性能: ガラス系コーティングは、ヘッドライト表面に強固な保護膜を形成することで、紫外線、汚れ、摩耗などからヘッドライトを守ります。これにより、ヘッドライトの劣化や黄ばみを防ぎ、長期間クリアな状態を維持できます。

- 撥水・撥油効果: ガラス系コーティングは、撥水・撥油性が高く、ヘッドライト表面に水や油分が付着しにくくなります。これにより、雨天時の視認性が向上し、汚れが付着しにくく、メンテナンスも容易になります。

- 高い耐久性: ガラス系コーティングは、他のコーティング技術に比べて耐久性が高く、数年間効果が持続することが一般的です。これにより、コーティングの頻度が減り、メンテナンスコストも削減できます。

- 光沢感の向上: ガラス系コーティングは、ヘッドライト表面に艶を与え、光沢感を向上させます。これにより、ヘッドライトの見た目が改善され、車全体の外観も向上します。

ガラス系コーティングを施工する際は、まずヘッドライトを徹底的にクリーニングし、表面上の汚れや油分を取り除くことが重要です。その後、専用のガラス系コーティング剤を塗布し、適切な時間を置いてから拭き取るか、乾燥させます。施工方法は製品によって異なるため、取扱説明書を確認して正確な手順で作業を行ってください。また、施工後には十分な硬化時間を確保することが重要です。硬化時間は、製品や気温によって異なりますが、通常は数時間から24時間程度が必要です。硬化が不十分な場合、コーティングの効果が低下したり、ムラができることがあります。ガラス系コーティングは、専門のカーショップやディーラーで施工を依頼することもできますが、自分で施工するDIYキットも市販されています。自分で施工する場合は、作業に適した環境(無風で乾燥した場所)を確保し、手順に従って丁寧に作業を行ってください。

注意点として、ガラス系コーティング剤は、皮膚や目に刺激を与えることがありますので、取り扱いには十分注意が必要です。また、施工後のメンテナンスについても、適切な洗車方法やケアが必要です。強力な洗浄剤や高圧洗浄機は、コーティングにダメージを与える可能性があるため、避けることが望ましいです。

ガラス系コーティングを施工することで、ヘッドライトが長期間クリアで美しい状態を保ち、視認性や車の外観が向上します。定期的なメンテナンスを行い、コーティングの効果を最大限に活かすことが重要です。

一方でダイソーのコーティングはシリコーンコーティングです。

洗車で、シリコーン系コーティングだと、チラシでは半年と謳ってる事が多いですが、私の経験値では3ヶ月〜半年前後です。

- シリコーン系コーティングについて詳しくはこちら

- シリコーン系コーティングは、ヘッドライトの保護や劣化防止を目的としたコーティング技術の一つです。シリコーン(シリコン樹脂)を主成分とし、ヘッドライト表面に薄い保護膜を形成します。この保護膜は、紫外線や汚れ、水分などからヘッドライトを守り、劣化を遅らせる役割を果たします。

シリコーン系コーティングの主な特徴と利点は以下の通りです。

- 撥水効果: シリコーン系コーティングは、撥水性が高く、ヘッドライト表面に水分が付着しにくくなります。これにより、雨天時の視認性が向上し、汚れが付着しにくく、メンテナンスも容易になります。

- 保護性能: シリコーン系コーティングは、紫外線や汚れ、水分からヘッドライトを守る保護性能があります。これにより、ヘッドライトの劣化や黄ばみを防ぎ、長期間クリアな状態を維持できます。

- 簡単な施工: シリコーン系コーティングは、簡単な手順で自分で施工できるDIYキットが市販されています。専門のカーショップやディーラーで施工を依頼することもできますが、自分で施工することでコストを抑えることができます。

- 柔軟性: シリコーン系コーティングは、柔軟性があり、ヘッドライト表面の微細な凹凸にも適切に密着します。これにより、効果的な保護が期待できます。

ただし、シリコーン系コーティングは、ガラス系コーティングに比べて耐久性が低いことが欠点です。そのため、定期的な施工が必要です。

シリコーン系コーティングを施工する際は、まずヘッドライトを徹底的にクリーニングし、表面上の汚れや油分を取り除くことが重要です。その後、専用のシリコーン系コーティング剤を塗布し、適切な時間を置いてから拭き取るか、乾燥させます。施工方法は製品によって異なるため、取扱説明書を確認して正確な手順で作業を行ってください。また、施工後には十分な乾燥時間を確保することが重要です。乾燥時間は、製品や気温によって異なりますが、通常は数時間程度が必要です。

シリコーン系コーティングは、専門のカーショップやディーラーで施工を依頼することもできますが、自分で施工するDIYキットも市販されています。自分で施工する場合は、作業に適した環境(無風で乾燥した場所)を確保し、手順に従って丁寧に作業を行ってください。

注意点として、シリコーン系コーティング剤は、皮膚や目に刺激を与えることがありますので、取り扱いには十分注意が必要です。また、施工後のメンテナンスについても、適切な洗車方法やケアが必要です。強力な洗浄剤や高圧洗浄機は、コーティングにダメージを与える可能性があるため、避けることが望ましいです。

シリコーン系コーティングを施工することで、ヘッドライトが長期間クリアで美しい状態を保ち、視認性や車の外観が向上します。定期的なメンテナンスを行い、コーティングの効果を最大限に活かすことが重要です。ただし、耐久性が低いため、ガラス系コーティングに比べてコーティングの頻度が増えることがあります。

(追記)実際磨いて2カ月後にツヤ感は薄れました

まだ曇ってはいませんが、カーポートあり環境でそんなもんです

(更に追記)2023年5月で10ヶ月ほど立ちましたが、磨く前とほぼ同じ程度まで曇りが出てきました。

半年過ぎてくると曇り始めますね

カーポートの有る無し、洗車の頻度なんかにもよりますが、そこまで強固なコーティングではなくあくまで簡易的なものです。

ダイソーの方はコーティングと言っても簡易的なものです

その点ガラスコーティングは耐久が高いです

コーティングの耐久が終わった後の問題

ガラス系コーティングは強固な為、コーティングが剥がれ始めた後に、剥がれた部分と残った部分がムラになる可能性があります。

この中途半端に残ったコーティングの処理はそれなりに面倒だったりします。

シリコーンコーティングは落ちるのも簡単に落とせるのでその点は、シリコーンの方が楽です。

ただし、耐久性は数ヶ月程度でしょう。

完全に好みの問題です

ムラになると言っても、夜にライト付けてないと気が付かない程度です

結局どっちがおすすめ?ミズコが口コミする

人によるかなと思います。

まだ比較的年式が新しく、ヘッドライトがキレイな状態ならKUREのLOOXが選択肢に入るかもしれません。

研磨剤が入っていないので、汚れを落とす性能は若干低めですが、液体の性能で曇りを取ります。

現時点で曇りがわずかで、深いキズ汚れがなければオススメです。

年式が古く、雨水のカルシウムなんかが固形化した頑固な汚れは研磨が必要かと思います。

ダイソーのクリーナーは研磨剤入りですので、汚れ落とし性能そのものは高いです。

新車時のヘッドライトにもコーティングはされています。(ハードコートと呼ばれます)

そのコーティング性能が残っているうちは、研磨剤で除去してしまうのはもったいないですね。

また、ダイソーのヘッドライトクリーナーはコーティングの性質的に数ヶ月で曇り始めるでしょう。

ただし液体が安い(KUREのLOOXの値段で約9本買える)ので頻繁に磨いても財布が痛みません。

また、1液性なので、初心者さんにも非常に扱いやすいし、実際に汚れを取る速度はディーラでヘッドライト磨きに使っていたコンパウンドよりも早かったです。

私も使ってみて、汚れ落ちの速さはなかなかのものでした。

おわりに

いかがだったでしょうか?

まず、ダイソーのヘッドライトクリーナーを買えないと意味ないのですが、見かけたら是非トライしてみてください。

また当ブログでは他にも、自動車に関する節約の記事がありますので宜しければ他の記事も読んでみてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

記事はここで終わりですが、下の方から関連記事に飛べます。

よかったら他の記事も御覧ください。